(图片来源:摄图网)

10月25日,外交部发言人毛宁向世界分享了中国“人造太阳”信息,预计2027年竣工的中国紧凑型聚变能实验装置(BEST),有望成为人类历史上首个实现聚变发电的装置。

(图片来源:截图)

这里的“人造太阳”指的是中国正在建设的紧凑型聚变能实验装置(BEST),它是中国可控核聚变技术路线中的关键一步,位于安徽合肥,采用全超导托卡马克技术路线,目标是在2030年通过核聚变发电点亮第一盏灯。目前,BEST项目已进入主机组装阶段,关键部件杜瓦底座已于2025年10月1日完成吊装。这标志着中国在可控核聚变领域迈出关键一步,若如期实现聚变发电,将为全球清洁能源发展带来重大突破。

可控核聚变被科学家誉为人类 “终极能源”,其清洁、高效、资源无限的特性,使其成为解决全球能源危机与气候问题的终极方案。随着技术逐步成熟,全球产业布局已初具规模。

从产业布局来看,中国在可控核聚变领域已形成了较为集中的发展态势。通过企查猫检索“可控核聚变”、登记状态为“存续/在业”的机构,截至2025年3月25日,中国相关企业及研究院所共计170家。在区域分布上,安徽省以24家可控核聚变相关机构数量位居榜首,广东省19家、北京市17家紧随其后,上海、四川和江苏分别有13、13和12家。整体分布上看,主要在科研资源丰富的地区,以后相关配套产业完备的区域。

从上市企业区域分布上看,大体形成了以合肥、上海为核心的江浙沪徽产业圈,以及以成都、西安为核心的可控核聚变装备产业圈。

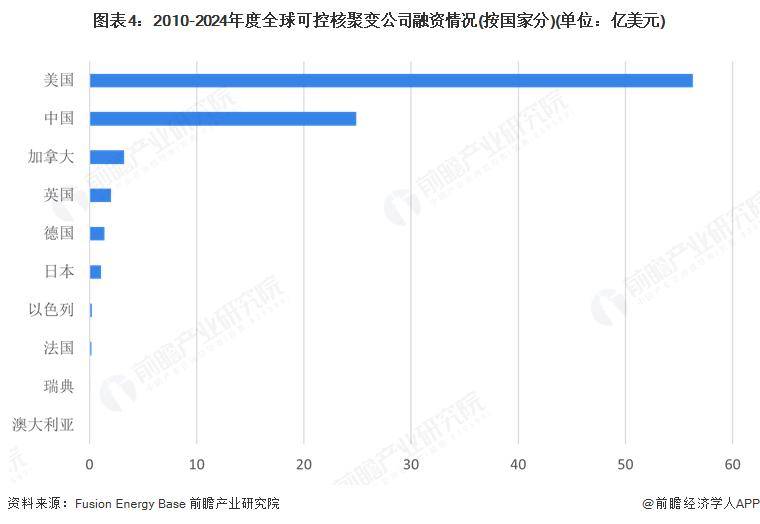

在融资方面,全球可控核聚变企业呈现出以美国为首、中国追赶的格局。根据聚变能源基地(Fusion Energy Base)综合FIA统计数据,从获得融资的核聚变企业数量分布上看,美国核聚变公司在2010 – 2024年度累积获得融资56.3亿美元,全球领先;中国以24.9亿美元位居第二;第三名加拿大仅3.21亿美元。

目前,可控核聚变产业仍处于实验验证向工程示范过渡阶段,尽管全球科学家已投入数十年研究,可控核聚变发电仍未能实现商业发电,但2025年以来已进入“科研突破+工程落地”双爆发期,全球和中国都在加速推进示范堆建设,一场关乎能源未来的全球竞逐已然拉开序幕。

经过数十年努力,今年,由30多个国家参与建造的“人造太阳”传来重大喜讯,其 “电磁心脏”—— 世界最大、最强的脉冲超导电磁体系统完成全部组件建造,被ITER组织称为 “里程碑式的成就”,标志着人类向可控核聚变能源迈出关键一步。中国在 ITER 项目中发挥着举足轻重的作用,无论是产品交付质量还是进度,都处于国际领先水平,通过这一国际合作平台,中国不仅贡献了中国智慧,更积累了聚变堆级别的材料、部件研发及安全管理经验。此外,国际原子能机构全球首个聚变领域协作中心已正式落户成都,将为全球聚变能源领域的技术交流、人才培养与资源共享提供重要平台,推动人类共同攻克这一世纪难题。

不过,尽管进展显著,但核聚变技术的难度超乎想象,目前仍面临耐辐照、耐高温材料和超导技术等多方面的巨大挑战。可控聚变堆要实现有经济价值的商业化发电,可能需要比二三十年更漫长的时间。

中核集团聚变领域首席科学家段旭如向媒体表示,从目前核聚变技术的发展来看,估计2050年前后将实现聚变能商用,因此20—30年应该是一个比较合理的预期。

前瞻经济学人APP资讯组

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《》

同时前瞻产业研究院还提供、、、、、、、、、、、等解决方案。如需转载引用本篇文章内容,请注明资料来源(前瞻产业研究院)。

微信扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏

支付宝扫一扫打赏